本文

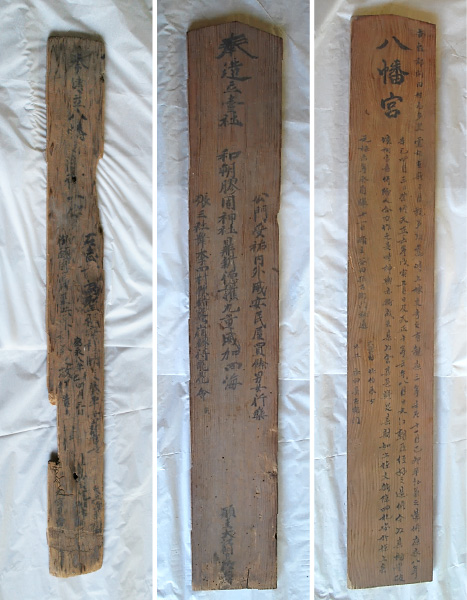

志多里八幡宮棟札類 付納箱

したりはちまんぐうむなふだるい つけたりおさめばこ

文化財指定等状況

県指定

指定区分

有形文化財

指定年月日

令和7年3月25日

種別

有形文化財(美術工芸品)

美術工芸品の分類

歴史資料

時代(大分類)

中世

近世

近世

時代(小分類)

室町

安土桃山

江戸

安土桃山

江戸

地域

大内

所在地

山口市大内御堀3486番地 志多里八幡宮

概要

説明

志多里八幡宮棟札類は、木材に、志多里八幡宮の新築や改築等を記念し、その年紀、願文や願主、宮司、大工等の名を墨書し、奉納されたものである。

「観応3年棟札」は、志多里八幡宮に伝わる棟札類のうち、最古のものであり、県内でも現存最古級の棟札として極めて貴重である。また、槍飽の加工痕からは、時代的特徴が窺えるうえに、釘穴痕や本体両側面の仕口からは、当時の設置状態を推測できる。しかもこの棟札の銘文が、観応3年11月の年紀を有することからは、当社所在地の周辺が、足利直冬の勢力圏に属していた状況が窺え、この点においても史料的価値が高い。

「応永8年棟札」は、観応3年から4 9年後に八幡宮が改修を行ったことを示している。

「天正10年棟札」は、当時毛利氏のもとで高嶺城代の市川経好が山口を治める中で、志多里八幡宮の再建に携わったことを示すものであり、毛利氏による山口支配の具体を示している。

「元禄6年棟札」は、今日では残存しない天正6年棟札を含む、志多里八幡宮の履歴を総括したうえで、元禄6年に時の領主問田益田氏の発願で新築がなり、また神輿も新しく作られたことを示している。

「観応3年棟札」は、志多里八幡宮に伝わる棟札類のうち、最古のものであり、県内でも現存最古級の棟札として極めて貴重である。また、槍飽の加工痕からは、時代的特徴が窺えるうえに、釘穴痕や本体両側面の仕口からは、当時の設置状態を推測できる。しかもこの棟札の銘文が、観応3年11月の年紀を有することからは、当社所在地の周辺が、足利直冬の勢力圏に属していた状況が窺え、この点においても史料的価値が高い。

「応永8年棟札」は、観応3年から4 9年後に八幡宮が改修を行ったことを示している。

「天正10年棟札」は、当時毛利氏のもとで高嶺城代の市川経好が山口を治める中で、志多里八幡宮の再建に携わったことを示すものであり、毛利氏による山口支配の具体を示している。

「元禄6年棟札」は、今日では残存しない天正6年棟札を含む、志多里八幡宮の履歴を総括したうえで、元禄6年に時の領主問田益田氏の発願で新築がなり、また神輿も新しく作られたことを示している。

規模

棟札類 3枚 納箱 1函

材質

棟札(1)、納箱 蓋:杉

棟札(2)、棟札(3)、納箱 身:松

棟札(2)、棟札(3)、納箱 身:松

製作年/建造年

棟札(1):観応3年(1352)・応永8年(1401)、棟札(2):天正10年(1582)、棟札(3):元禄6年(1693) 、納箱:天明元年(1781)

文献

山口県教育委員会∥編『山口県の近世社寺建築』1980、P116-117

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>