本文

大村益次郎関係資料

おおむらますじろうかんけいしりょう

文化財指定等状況

市指定

指定区分

有形文化財

指定年月日

平成20年3月24日

種別

有形文化財(美術工芸品)

美術工芸品の分類

歴史資料

時代(大分類)

近世

時代(小分類)

江戸

地域

大殿

所在地

山口市春日町5番1号 山口市歴史民俗資料館

概要

説明

大村益次郎は文政8年(1825)、山口市鋳銭司の医者の家に生まれ、広瀬淡窓の咸宜園や緒方洪庵の適々斎塾で漢学や蘭学を学んだ。その後理化学や数学、兵学を学び、幕府の蕃書調所および講武所で助教授を務めた。万延元年(1860)には萩藩士となって軍制改革に力を入れ、四境戦争では石州口・芸州口の指揮をとった。明治政府では軍防事務局判事となり戊辰戦争で彰義隊の鎮圧に活躍した。明治2年(1869)に兵部省が設置されると大輔(次官)となって陸海軍の制度を改革し近代軍制の基礎を築いた。しかし同年9月に刺客に襲われ、11月に死去した。

本資料は大村益次郎関係の文書と大村益次郎の使用した陣笠や刀などの資料602 件、2,497点からなる。このうち書状類のほとんどは昭和29年(1954)に大村益次郎旧宅部材で建てられた潮満寺の襖の下張りより発見されたものである。

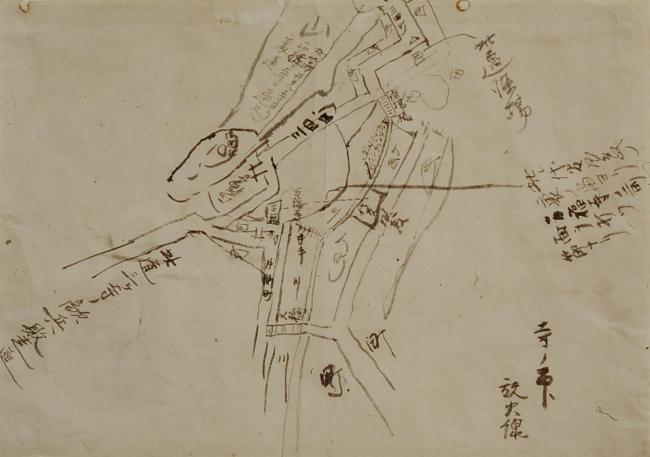

自筆の書状、大村益次郎宛の書状、兵器購入に関する覚書、オランダ語の原稿、兵書の原稿、四境戦争作戦図、益次郎手沢本、益次郎の開いた塾関係の史料など、多岐にわたる内容で、大村益次郎の事績を知る上で事欠くことのできないものである。

本資料は大村益次郎関係の文書と大村益次郎の使用した陣笠や刀などの資料602 件、2,497点からなる。このうち書状類のほとんどは昭和29年(1954)に大村益次郎旧宅部材で建てられた潮満寺の襖の下張りより発見されたものである。

自筆の書状、大村益次郎宛の書状、兵器購入に関する覚書、オランダ語の原稿、兵書の原稿、四境戦争作戦図、益次郎手沢本、益次郎の開いた塾関係の史料など、多岐にわたる内容で、大村益次郎の事績を知る上で事欠くことのできないものである。

関連文化財群

維新策源地・山口

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>