本文

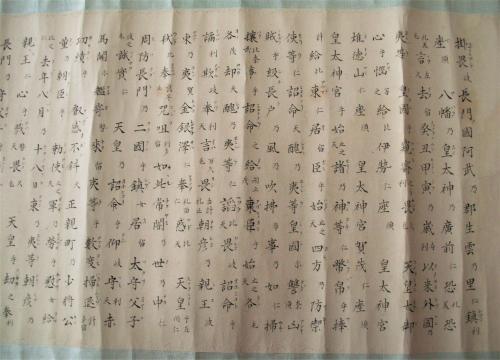

生雲八幡宮沢宣嘉願文

いくもはちまんぐうさわのぶよしがんもん

文化財指定等状況

市指定

指定区分

有形文化財

指定年月日

昭和60年3月25日

種別

有形文化財(美術工芸品)

美術工芸品の分類

古文書

時代(大分類)

近世

時代(小分類)

江戸

地域

阿東(生雲)

概要

説明

文久3年8月18日(1863)の政変により、長州藩は皇居警備の任を解かれ、尊皇攘夷派の公卿七卿と共に長州に下った。(七卿の都落ち) 七卿は最初、防府の招賢閣にあったが、その中の沢宣嘉は筑前の平野国臣の勧めにより、脱して但馬(兵庫県)の生野(いくの)に討幕の挙兵をしたが破れて、讃岐や伊予に潜伏の後、再び長州に入った。しかし、他の六卿と合することは叶わず、生雲の庄屋に幽居した。 翌元治元年は前年に引き続いて長州藩は激動多難な年であった。6月に池田屋の変、7月に蛤御門の変に続いて毛利藩追討の勅命、8月には4ヶ国連合艦隊の下関襲来など難局に立たされた。

このような時節、沢宣嘉は憂国の至情止み難く、生雲八幡宮に参籠して願文(祝詞形式)を捧げて国難の打開と七卿の復帰、藩論の統一などを祈願した。

この願文は当時の公卿、志士達の世相の見方や考え方、気概を知ることができる資料として重要である。

このような時節、沢宣嘉は憂国の至情止み難く、生雲八幡宮に参籠して願文(祝詞形式)を捧げて国難の打開と七卿の復帰、藩論の統一などを祈願した。

この願文は当時の公卿、志士達の世相の見方や考え方、気概を知ることができる資料として重要である。

関連文化財群

維新策源地・山口