本文

乗福寺文書 [乗福寺]

じょうふくじもんじょ

文化財指定等状況

市指定

指定区分

有形文化財

指定年月日

昭和57年3月2日

種別

有形文化財(美術工芸品)

美術工芸品の分類

古文書

時代(大分類)

中世

近世

近代

近世

近代

時代(小分類)

室町

安土桃山

江戸

明治

安土桃山

江戸

明治

地域

大内

所在地

山口市春日町5番1号 山口市歴史民俗資料館(寄託)

概要

説明

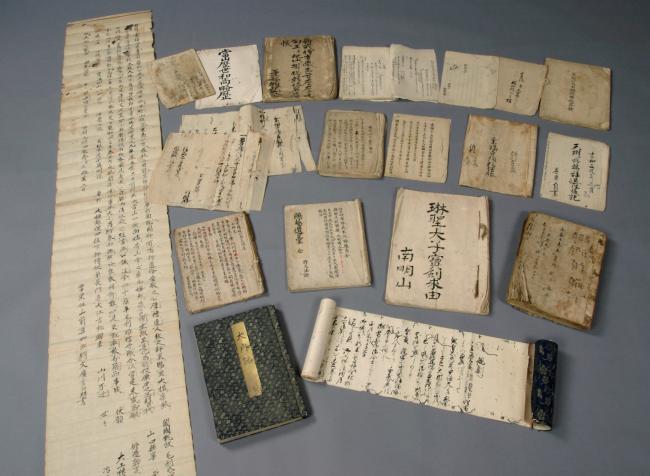

乗福寺伝来の文書記録124点である。大内氏時代(南北朝から天文年間)の文書は9通で、あとは毛利氏時代及び明治初年の文書である。大内氏時代の文書は、「後醍醐天皇綸旨」〔建武元年(1334)〕、「大内弘世寄進状」〔文和元年(1352)〕など、中世前半期の乗福寺の寺格を示す文書がみられる。

毛利氏時代の文書は、戦国から近世初期の毛利氏による既存寺格の安堵を示す文書及び「後柏原天皇勅書」〔文亀元年(1501)〕が中心である。

近世から明治初年については、本末関係、住持職関係(隠居後住願)、各種任命書類など多岐にわたるが、なかでも「覚定規則」〔天保11年(1840)〕は注目すべき史料である。

写本類は、「大内記」や「琳聖太子来朝記」など、大内氏の由緒に関する記録及び本寺の堂宇の由来、寺規、科条に関するものが多い。このうち「悦可寮公用科条書」は室町戦国期の乗福寺における諷誦儀式を記録し、「凌雲寺殿一周忌陞座香語」〔享禄4年(1531)〕は大内義興1~3周忌及び堂新造時の香語(お香をたく前に読む語)を記したもので、いずれも戦国期の成立になる古写本である。また「鴎庵遺藁」は南禅寺から乗福寺に来た梅屋宗香(鴎庵)の遺藁(写)である。これらの古写本は、いずれも中世における乗福寺、さらに山口の文化、文芸の水準を物語るものとして価値の高いものである。乗福寺は、大内重弘が正和元年(1312)に創建した寺で、元応2年(1320)重弘没後はそのまま菩提寺となった。

毛利氏時代の文書は、戦国から近世初期の毛利氏による既存寺格の安堵を示す文書及び「後柏原天皇勅書」〔文亀元年(1501)〕が中心である。

近世から明治初年については、本末関係、住持職関係(隠居後住願)、各種任命書類など多岐にわたるが、なかでも「覚定規則」〔天保11年(1840)〕は注目すべき史料である。

写本類は、「大内記」や「琳聖太子来朝記」など、大内氏の由緒に関する記録及び本寺の堂宇の由来、寺規、科条に関するものが多い。このうち「悦可寮公用科条書」は室町戦国期の乗福寺における諷誦儀式を記録し、「凌雲寺殿一周忌陞座香語」〔享禄4年(1531)〕は大内義興1~3周忌及び堂新造時の香語(お香をたく前に読む語)を記したもので、いずれも戦国期の成立になる古写本である。また「鴎庵遺藁」は南禅寺から乗福寺に来た梅屋宗香(鴎庵)の遺藁(写)である。これらの古写本は、いずれも中世における乗福寺、さらに山口の文化、文芸の水準を物語るものとして価値の高いものである。乗福寺は、大内重弘が正和元年(1312)に創建した寺で、元応2年(1320)重弘没後はそのまま菩提寺となった。

関連文化財群

今に息づく大内氏の歴史文化

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>