定額減税補足給付金(不足額給付)について(受付は終了しました)

概要

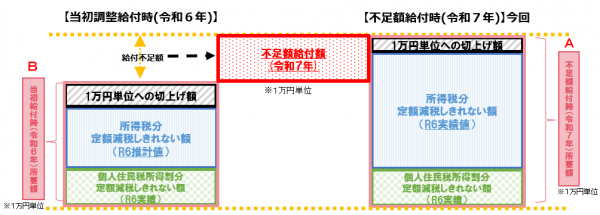

物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年に所得税、個人住民税所得割の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした定額減税補足給付金(当初調整給付)の給付を行いました。令和6年分所得税の額が確定した後、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として給付します。また、当初調整給付の対象とならなかった方で一定の条件を満たす方についても、不足額給付金を給付します。

くわしくは、以下の「給付の対象となる方」をご覧ください。

令和7年12月15日(月曜日)で支給確認書の受付は終了しました。

給付の対象となる方

次の【不足額給付1】または【不足額給付2】のどちらかのパターンに該当する方で、住所の要件に該当する方が、給付の対象です。

【不足額給付1】定額減税しきれない不足額が生じた方

令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年に実施した当初調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方

※令和6年当初調整給付は、早急な支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年中の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金を給付しました。

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は、この給付の対象となりません。

不足額給付1の給付額=本来給付すべき額(A)-当初調整給付額(B)

※「本来給付すべき額(A)」は、このたび令和6年分の所得税の確定額をもとに算出した額です(1万円単位で切り上げて算出)。

※「当初調整給付額(B)」は、令和6年度における当初調整給付額です(受給の有無に関わらず対象となった給付額)。

給付対象となる例

(この例に該当しても、その他の条件次第で給付対象とならない場合があります)

・例1 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した

・例2 令和5年中は無収入で、令和6年中に収入が発生した

・例3 こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した

・例4 令和6年分所得税から新たに住宅ローン控除を開始した

【不足額給付2】定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方

次の1から3までの要件をすべて満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)

2.税制度上、「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族としても定額減税の対象とならない)

3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(※1)に該当していない

(※1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

給付対象となる例

(この例に該当しても、その他の条件次第で給付対象とならない場合があります)

・例1 青色事業専従者、事業専従者(白色)

事業専従者とは:家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

例えば:課税者(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯<妻が給付対象となるケース>

※納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合などが該当します。

・例2 合計所得48万円超の方

例えば:父(非課税)・息子(課税者)・息子の妻(非課税)の世帯<父が給付対象となるケース>

※公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合などが該当します。

不足額給付2の給付額:原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

住所の要件

原則として、令和7年1月1日に山口市に住民登録がある方(※2)が対象です。

(令和7年1月1日に山口市にお住まいでない場合は、その時点で住まわれていた市区町村にご確認ください。)

(※2)令和7年1月1日に山口市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合、不足額給付が該当していれば令和7年度個人住民税を課税している自治体から給付されます。

手続き方法

不足額給付1・2の対象となる方には、「支給確認書」または「支給のお知らせ」を送付する予定です。

・令和6年以前から山口市に在住の方:令和7年(2025年)9月5日付けで、不足額給付1の対象となる方に「支給確認書」または「支給のお知らせ」を発送しました。

・令和6年中に山口市へ転入された方:前住所地に照会のうえ、11月12日付けで、対象となる方に「支給確認書」を発送しました。

・不足額給付2に該当する方:市で把握できた方について、令和7年(2025年)10月1日付けで、「支給確認書」を発送しました。

確認書の提出期限について、当初、令和7年10月31日としておりましたが、令和7年12月15日(月曜日)まで延長(消印有効)します。お早めの提出をお願いします。

ただし、給付の対象に該当する方のうち、下記<申請書の提出が必要な方>に該当する方は、ご自身で申請書を提出いただく必要があります。具体的な手続き方法などの詳細につきましては、お問い合わせください。

<申請書の提出が必要な方>

・令和6年度個人住民税所得割及び令和6年所得税額から給付対象となるはずだが、市からお知らせが届かなかった方

特に令和6年中に山口市へ転入された方については、市で情報を把握できていない場合がありますのでご注意ください。

※確認書をご提出いただいた方の振込時期について

概ね3週間程度で指定された口座に振り込みます。申請件数が集中すると遅れる場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

山口市 定額減税補足給付金(不足額給付)事務局

(山口市 総務部 総務課) 電話083-934-2908

※コールセンター(083-934-2888)は終了しました。